岁月春秋屡回薄——我市保护古村落工作综述(图)

岁月春秋屡回薄

——我市保护古村落工作综述

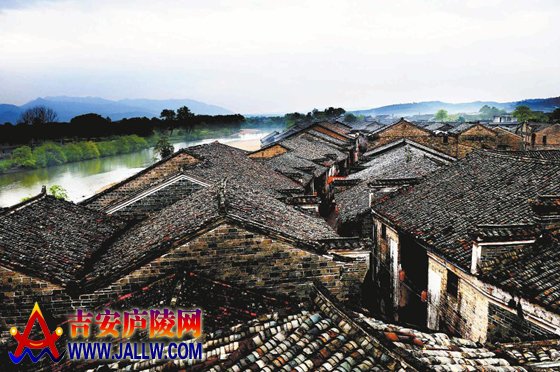

千年古村——青原区文陂镇渼陂古村全景图。 杨青摄

“古树高低屋,斜阳远近山,林梢烟似带,村外水如环。”

伴着四月的莺啼,来到青原区文陂镇渼陂古村,行走在鹅卵石铺就的小路上,就仿佛融入了一幅古老的山水画。房前池塘涟漪,屋后果树飘香,历经沧桑的明清建筑、弹孔仍存的战斗遗址,都在无声之中传递着庐陵文化的独特神韵。这就是被誉为“庐陵文化第一村”渼陂古村的真实写照。这里现存367栋明清 古建筑,几乎每一栋都有着一个传奇的故事。深厚的文化底蕴,恬静的田园风光,历史悠久的民居以及幽静的生态环境,构成了渼陂古村的魅力。

在吉安境内赣江两岸的青山绿水间,分布着为数众多的古村落,古祠堂、古民居、古桥、古亭遍布乡野。这些散落在庐陵大地的古村,仿佛一颗颗明珠,成为庐陵文化的重要载体。多年来,我市高度重视古村落保护,在新农村建设中,对古村落的保护进行了有益的探索,形成了适 度开发利用与永续修缮保护相结合的原则,将古村保护纳入到旅游开发与新农村建设的大格局中,以期走出一条科学保护、传扬之路。

传承与创新——让古村落文化熠熠生辉

古村落是人类文明的结晶,是物质文化遗产和非物质文化遗产的综合体。

我市的古村落90%属清代以前兴建。如吉安县永和镇是宋代以来依托瓷器手工业生产逐步发展起来的古集镇代表、青原 区文陂镇渼陂古村是清至民国商贸交通类型集镇代表。被考古界称为“先有临江窑,后有景德镇”的天玉临江古窑遗址位于青原北大门天玉镇,是目前我国已发掘的最大最完整的南宋古窑作坊遗址,几乎再现了明代宋应星《天工开物》一书中描绘的“作坊图记”。

可以说,每一座古村都展示了人类珍贵的生存历程和人类生命的存在历程。留下它,记载下它,对社会、民族和整个人类都是一种不可磨灭的贡献。

由于时代久远,岁月侵蚀,很多建筑物亟待抢救修复。多年来,我市高度重视古村落文化保护,坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的指导方针,按照“政府主导、社会参与,明确职责、形成合力,长远规划、分步实施,点面结合、讲究实效”的工作原则,着手找措施,取得了一定成效。

据不完全统计,“十一五”期间我市共投入文物保护维修经费约9312万元,共组织实施了165处文物维修工程,其中约70%为古村落、古民居维修项目。除了发挥政府的主渠道作用、加大投入力度外,我市还制定了相关激励政策,动员和鼓励企业家、社会团体和社会各界人士积极参与,引进社会资本用于古村落的保护。古村落居民也自发捐款主动参与文物保护工作。

经过科学合理的保护开发,如今有着近千年历史的渼陂古村成为一个山环水绕、风景优美、民风纯朴、天然形胜的古村落。以明清建筑为基础,融书院文化、祠堂文化、宗教文化、红色文化和明清雕刻艺术为一体,渼陂古村先后被评为首批省级历史文化名村、江西省爱国主义教育基地,2005年被评为中国历史文化名村,2006年被评为江西乡村游“十大最美景点”,2007年被评为国家AAA级旅游景区,2008年被评为国家AAAA级旅游景区,2010年被评为国家级生态村,2011年被评为全国第二批特色景观名村。目前,全市已拥有5个中国历史文化名镇名村,13个省级历史文化名镇名村。此外,还有吉州区文石村等一批古村落正在加强规划维护,组织申报历史文化名村。

守望与开掘——让古村落文化有机融合

村外又村千户荫,树间生树四时春。人人塘边忙浣洗,家家门前流清泉。

无论是在渼陂古村,还是在钓源古村,岁月悠悠,但这里的村民依然悠闲地生活在村落中。汩汩流淌的清泉,和挂在檐角的一抹残阳,勾勒出一幅绝美的乡村意境图。

我市将古村落与新农村建设纳入一体化改造,在改造过程中突出考虑村民生活与文化传承,基本上做到屋前有树木,转角有小景。我市通过科学合理的手段,根据现代生活的需要,在保持原有历史风貌、明确古村落发展限制要求、明确生态环境保护要求的前提下,改善古村落基础设施条件,使生活在古村落中的群众改善生活条件,提高生活质量。同时,把古村落作为一种极富吸引力的文化旅游资源,作为提升我市经济水平的重要手段,对古村落资源进行合理利用和适度开发。

近年来,以渼陂、钓源等国家省历史文化名镇(村)为重点,树立了一批在文物保护和旅游开发方面已取得良好综合效益的古村落保护先进典型,引导桑元、燕坊、塘边、富田、东固等村镇进一步采取措施积极跟进,发挥好示范带动作用,促进了全市新农村建设和文物保护工作的和谐发展。全市保留了较完好的古牌坊、古祠堂、古民居、古桥、古塔、古亭等重要的文化遗产和不可再生的人文景观。

保护与滋养——让古村落文化繁衍生息

千古名人、千古名寺、千古名山、千年古村、千年书院、千年古窑、千年古树等是青原区庐陵文化的代表和缩影。归根结底,村落文化是一种细致而完整的文化体,无论大小,都是人类文明形成的历程记载和文化的源头。

“奁田的麻子匡家的撵,陂下的喊船王家的灯。”在青原区富田镇至今仍保留了喊船、搞龙、舞狮、妆撵等一些独具特色的民俗活动。特别是我市抢救性挖掘的千年民俗——喊船独具特色。即使在富田镇境内的陂下、横坑、木湖这些相邻的古村,喊船的形式也各不相同。每年,从正月初二“起船”至二月初一“圆船”,历时一个月,每天的内容都不同,丰富多彩,为富田镇历史文化遗产的传承与弘扬添上厚重的一笔。

为了让深厚的民俗文化积淀“活”起来,让文化生息繁衍,从“死文化”变成“活文化”,“以文化养文化”,我市将庐陵古村落的文化研究与历史、现实价值、规划保护研究相结合,用历史的、发展的眼光对待保护工作,突出古村落、自然环境的保护与规划的整体性,解决保护与发展的矛盾。

我市注重古村历史风貌的保护与改造,通过编制古村总体规划,对渼陂等古村进行系统保护开发,树立村民对古村的保护意识。留下了渼陂彪炳千秋的红色历史,以及革命旧居旧址。目前,渼陂古村正在申报国家级文物保护单位的1处,省级文物保护单位的2处,以及众多县级文物保护单位。

古村落、古民居是弥足珍贵的文化遗产,是文化的传承,是民俗民情的符号。在漫长的年月里,吉安这方土地上的古村落记录和传承了久远的历史和文化。

经过历史和岁月的磨洗,如今的庐陵大地,河水环抱中青砖黛瓦的古民居、青翠的菜园、绿油油的秧田,四周青山绿水和在朝阳里辛勤劳作的农民,是那样和谐和温馨,好一派春光无限的田园景色。这些浸润在生于斯、长于斯的群众血脉中的庐陵文化,必将如陈年老酒一样,散发出迷人的醇香。