各地全面开展生产自救

各地全面开展生产自救

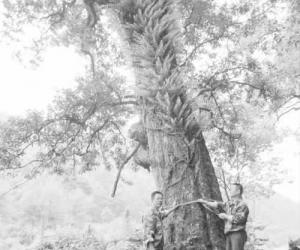

29日,市中心城区白鹭洲风月楼管理人员积极开展自救,对景区进行了彻底的清理和消毒。图为管理人员在清淤。记者聂牛生/摄

编前:随着我市江河水位的下降,抗洪抢险已取得阶段性胜利。紧张有序的灾后重建、生产自救工作正在我市全面展开。在这个刚刚遭受洪水肆虐的地方,处处都是忙碌的身影,农民、基层干部、武警官兵、农技站工作人员……大家不等不靠,干的都是同一个活:灾后重建。

本报今起开辟“齐心协力重建美好家园”专栏,陆续报道我市各界将工作重心从抗洪抢险转向恢复生产、重建家园,力争将洪灾造成的损失降到最低限度的情况,敬请关注!

本报讯记者陈铭娜报道:6月29日,记者从市水产站获悉,近日持续不断的特大暴雨造成我市多个乡镇受灾,渔业生产遭受重大损失。全市池塘受损面积169872亩,网箱受损3501亩,水库等其他水体受灾面积达41002亩,造成直接经济损失超过4亿元。灾 情发生后,为确保广大农(渔)民生命财产安全,最大限度减轻灾害损失,全市各县(市、区)水产站迅速行动起来,及早部署,精心组织,积极开展抗灾救灾工作,指导农(渔)民搞好生产自救。

目前,全市上下狠抓灾后恢复生产,根据灾情发生程度,及时全面制定完善渔业生产恢复方案,指导渔民搞好生产自救。通过短信平台,向养鱼户发送“灾后注意天气变化,加强水质、饲养管理”等信息。对因受洪灾影响的机电设备(增氧机、水泵、投饵机、照明设施、饲料加工设备等)尽快维护和保养,防止意外事故的发生;对暴雨洪涝损毁的堤坝、渔船、鱼塘和网拦设施,多方筹集资金,尽快加固更新或修复,尽量减少因养殖鱼逃逸而带来的损失;对渔区养殖户被淹和损坏的池塘及时进行水质净化和消毒,加强病害防治,防止灾后疫病的发生;对洪水冲走的鱼苗,摸清现有鱼种存量的情况下,积极帮助养殖户及时联系调苗补苗,为养殖户恢复生产提供物资保障。

(编辑:京敏)