去学校,吉安人说去书院,去学堂

吉安县梅塘醪村一适书院

青原区渼陂养源书院

■李梦星文/图

自古至今,吉安许多地方说去上学读书,除了打官腔说去学校,方言口头语都是说去书院或说去学堂。各县乡的方言口音不同,大多是说“qiehetang(切贺堂)”,或者“qiexuyuan(切需院)”,但意思相同。这广泛而长期流行的方言,是很有历史渊源的。因为吉安的书院、学堂实在太多了。

吉安自古崇文重教,多本府、县志上都可见“序塾相望,弦诵相闻”之词,并非溢美。唐代古庐陵的教育已起步,初见成效。到了两宋,则进入了快车道,不仅处于江西一流的位置,在全国也居上游。到了明代,又掀起了新的高潮。自唐至清的教育,分为官学、私学和书院三种类型,跟如今公办、民办以及民办公助的形式相似。

可府、县官学的招生名额有限,只有极少数家庭条件较好的青少年经考试合格才有学习的机会。府、县学招收的名额,明清时期大县四五十名,小县二三十人,属于精英化教育,生员的膳宿由官府提供。从元代开始,在县治以下行政机构,大致相当于如今乡镇,也提倡建立官立小学,称为社学。学生肄业后,可考入县学乃至参加科举考试。但入校名额也很少,普及面很窄,而且不少地方没有办社学。官办的学校难以满足吉安人求学的需求,于是吉安民间的书院、学堂、书舍大量涌现。

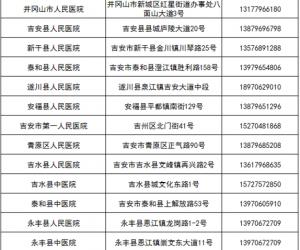

吉安有多少高于蒙学并有一定规模的正式书院呢?在《吉安地区志》中,编辑根据相关文献记载统计,吉安自唐末至明清有书院432所,占江西省的三分之一以上。2012年,在全市文物普查中还发现地方文献没有记载的许多书院。

我感觉,吉安的书院远不止史志上记载的。我这些年做古村落调查时,觉得吉安书院真多,说遍地开花并不为过。如青原区渼陂村,目前保存较好的古书院建筑有四五座,吉州区钓源村至少有四座,吉水燕坊村不止三座。办学形式多样,有的和社学、县学相仿;有的是家庭式的私塾,俗称“土馆”;有的是全族性的学堂,有的是数姓联办,有的书院在发展过程中演化成官办。办学场所大多是宗族祠堂或相连通的边房,也有的是私房或单独的建筑。这样的教育场所数不胜数,几乎凡七八十户以上较大的村,都有好几处书舍、书院。

这种散见于乡村的书院、书舍,有的属于启蒙阶段的教育,为普通农家子弟读书习字之处。学生认得些字,会算点数,不做“睁眼瞎”就可;教的是一些做人的道理和浅显的生产生活实用知识。有的高于蒙学,扩展到学些与科举相关的所谓圣贤之书,为日后进县学,参加科举打下基础。任教的多是落第秀才等乡间儒者,其中不乏确有才学之人,是传授文化的启蒙者。至于像白鹭洲书院等大型的正规书院,也有不少。

遍布城乡的书院,是人才培养的基地、学者文人的摇篮,为文化的传播、为学风的营造、为人才的培养,发挥了积极的作用,产生了深远的影响。吉安书院之多,分布之广,在江西首屈一指,在江南、在全国也不多见。

从清代末年开始,随着形势的发展和时代的需要,书院大都改制为中小学堂,渐消逝在历史的尘埃中。百多年间,古书院有的改作它用,有的扩建为学校,有的被废弃,有的被拆毁仅剩遗址,有的作为文物保护单位存留着。尽管许多书院建筑物不存在了,可其形态、办学方式、培养的人才和先人的诗文,记载在族谱或地史志中,在乡间口口相传,铭记在人们的心中。

![[重点项目建设巡礼] 荒地崛起产业园——吉安米田科技有限公司电子精密结构件产业园建设跑出“加速度” [重点项目建设巡礼] 荒地崛起产业园——吉安米田科技有限公司电子精密结构件产业园建设跑出“加速度”](https://www.jxjaw.cn/attachments/2021/03/12/62_202103122046521vttU.thumb.jpg)

![[奋斗百年路 启航新征程 小康圆梦] 心意里的新意——多角度扫描吉安县文旅产业亮点](https://www.jxjaw.cn/attachments/2021/08/62_20210817203045166cv.thumb.jpg)