治水惠民生兴水促和谐——我市加快水利项目建设

治水惠民生 兴水促和谐

□邱云、记者龙建

滔滔赣江一路北去,串起了一个个明珠,其中一个闪着耀眼的红、迷人的绿的明珠就是吉安。如今这座因水而兴的城市,抓住水利改革发展的大好机遇,将民生水利作为工作的出发点和落脚点,把各项水利建设工程建成人民群众满意的民心工程,实现了民生水利的全面提速。

改善饮水保健康 群众喝上“放心水”

镜头:峡江县偏远小山村金江乡小坑村原来饮水十分困难的35户农户如今用上了方便安全的自来水,全村90%的村民装上了太阳能热水器。

背景:根据水利、卫生部门于2004年和2009年组织的农村饮水现状调查并经省水利厅核准,我市共有228.32万农村居民和21.96万农村学校师生存在饮水不安全问题。现状催赶着每个吉安水利人奋进的脚步,于是,保障农民饮水安全被放在全市发展农村水利的第一要务,列入市政民生工程。按照“农村供水城市化、城乡供水一体化”发展战略和“规模化发展、标准化建设、市场化运作、企业化经营”发展思路,我市创造性地采取了“四个结合”的办法,即把各级政府的支持与群众自力更生积极性结合起来,把加强管理与体制创新结合起来,把科学制订规划与落实工程建设“四制”结合起来,把解决当前实际困难与发挥工程长远效益结合起来,坚持建管并重,大力实施农村饮水安全工程。至2011年,我市共投入6个亿,建设农村饮水安全集中供水工程1363处、分散供水工程15834处,解决了123.21万农村居民和6.11万农村学校师生的饮水安全问题。今年又投入2亿资金,再解决37.88万农村居民和近6万农村学校师生的安全饮水问题。

除险加固铸金汤 水库蓄上“安澜水”

镜头:2012年6月23日,大雨如注,花岩水库下游的村民没有像往年一样跑到外面躲灾,而是在家悠闲地看着电视。村民说:“水库除险了,如今大坝坚如磐石,还有水库管理员昼夜巡查,我们可以安心睡觉了。”

背景:水库除险加固是直接关系到人民群众生命安全的民生水利。我市拥有各类水库1255座,而大多数水库处于病险状态。我市近年来把病险水库除险加固作为工作的重中之重,从保障人民群众生命安全,事关“三农”工作和经济社会发展大局的高度,积极创新思路加速病险水库建设,2002年至今已投入16亿元,对408座大中型水库进行除险加固,水库的病险库率已由60%降至20%。仅省规划内补助资金的水库除险加固后,增加蓄水量0.5亿立方米,增加灌溉面积9万亩,年增加发电量1274万千瓦时,年增加供水量704万吨,增加养殖面积0.56万亩。水库除险增强了全市水利工程防汛抗洪的综合能力,减轻了防汛抗洪压力,确保了水库安全,人民生命财产安全得到有效保障。

夯实基础促生产 农民用上“开心水”

镜头:“享了共产党的福,过去旱涝频繁,牛耕肩扛浇灌难,自从修了水利后,渠、沟、路相通,种田增收不看老天脸色,一亩增收20元。”吉水县白沙镇城上村农民焉开滕望着承包田金黄的稻子如是说。

背景:我市的水利工程大多修建于上世纪六、七十年代,部分工程老化失修,大多数田地成了“望天田”。为改善水利基础设施,确保农业生产顺利进行,2002年开始,我市整合老建扶贫、农业开发、以工代赈等农业专项资金85974万元,对大中型灌区的干、支渠进行续建配套和改造。截至2011年底,全市共投入资金66777.51万元进行小农水重点县建设,全市新增、恢复灌溉面积31.399万亩,改善灌溉面积64.6万亩,项目区实现了“水能顺利下田、机械能便利下田”的目标,大大改善了农业生产条件。2002年以来,全市共投资19700万元,完成泰和县南车灌区、永丰县高虎脑灌区、白水门灌区、新干县黄泥埠灌区、峡江县幸福灌区续建配套,仅此一项恢复和改善灌溉面积14.8万亩。水利对农业的支撑作用得到了充分发挥。青原区小农水重点县建设后,积极推进农业经济“升级洗牌”战略,成功引进了从玉供港蔬菜基地、三宝菌业基地、景天苗木花卉基地、祥欣和华海农牧有限公司等一批规模企业,该区农业经济实现跨越式发展,呈现出前所未有的强劲活力,农民也获得了前所未有的实惠。

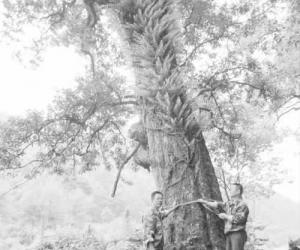

治理水土护生态 群众傍上“致富水”

镜头:近日,曾经荒山秃岭成片的雁背岭小流域内,山青水秀,一群群白鹭或探步水边觅食,或欢叫穿梭林中。阵阵稻香扑鼻而来,就连空气也有点甜。

背景:我市水土流失面积4624平方公里,占全市土地面积的18.29%,水土流失相当严重。十年来,我市大力倡导“既要金山银山,更要绿水青山”发展理念,水土流失治理由最初的分散、单一、防护型治理向小流域为单元,山水田林路统一规划,治理与开发相结合的综合治理转变,做到“治理一片,巩固一片,覆盖一片”。截至2011年底,全市治理水土流失2800平方公里,初步建成64条清洁小流域。小流域治理给群众带来了看得见的效益,仅雁背岭小流域治理,受益农田面积235万公顷,农民年增收42万元。群众看到了水保生态修复的好处,纷纷投入荒山荒水的治理。小流域治理又调整了单一种水稻的农业产业结构,实现农业、果业、水产、畜牧多业并举,加快了农民脱贫致富奔小康的步伐。

严格管水划红线社会用上“高效水”

镜头:青原区富滩工业园,浑浊的废纸浆水从排污口出来,流进沉淀池,再经过滤池、提水泵等设施净化,最后变成清水,又作为补充水源,循环利用。

背景:2011年推进水利改革发展的中央1号文件提出实行最严格的水资源管理制度,并划定用水总量、用水效率、水体纳污能力“三条红线”。去年我市出台《关于加快我市水利改革发展的决定》明确:到2015年,全市用水总量控制在31.23亿立方米以内;每年万元工业增加值用水量比2010年下降30%,工业用水重复利用率达到65%以上,农田灌溉水有效利用系数提高到0.55。为促进水资源可持续利用,我市加大水资源保护力度,2008年在全省率先确定了33个界河、饮用水源地水质监测站,2010年又对大中型水库进行动态监测,进一步完善了水质监测系统。同时,推行水质安全责任制,落实行政责任人、技术责任人、安全管理责任人,推行生态健康养殖模式,做到人放天养,确保“一库碧水”、“一江清水”。今年又开展为期两个月的赣江及其五大支流水环境集中整治行动,取得良好效果。同时,我市实行严格的水资源管理制度,坚守“三条红线”,落实“河湖蓝线”,将水资源论证制度纳入产业项目绿色通道,对未通过水资源论证的建设项目,投资主管部门不得审批核准,严格控制高消耗、高污染、资源型及水污染项目建设,确保社会、企业用上“高效水”。